重光 直之2025.08.19

こんにちは。株式会社ジェイフィールの重光です。

本年1月にスタートしたマネジメントシェアリング研究会は全6回の研究・勉強会を終え、第7回、最終回となりました。

当初より、各人が研究したいテーマごとに3つのチームに分かれて研究し、時には別途集まり対話を続けてきてもらいましたが、この最終回では、各チームの研究成果として15分のプレゼンテーションを行ってもらいました。

前回のAチームに引き続き、2番目に発表を行ってもらったCチームの研究結果を紹介させていただきます。

実は、Cチームはメンバーの企業の中でマネジメントシェアリング(MS)を試験的に運用してみようと具体的な準備を進めており、実際にMSを行う2名から不安点や改善点などをヒアリングするなど、実現に向けた非常に興味深い研究内容となっています。

MS導入へ向けた具体的過程(Step)とは?

CチームのメンバーX氏は、約200社あるグループ会社の教育を中心に業務を展開する人材組織開発部の部長ですが、定年退職年齢が近づく中、現在部長の下でマネジメント業務を遂行している係長の女性2名に部長職を引き継ごうと考えていました。今回「マネジメントシェアリング研究会」に参加したのもこれが理由で、MSを組織に導入する際の注意点、導入時のチェックポイントなどについて明らかにしたいと思っていたようです。

引き継ぎを受ける係長Aさんはお子さんがまだ小さく時短勤務者で、係長Bさんはフルタイム勤務者ということもあり、業務の分担、評価の方法、さらにマネジメントシェアを行ううえでの2人の相性など、課題点は多そうです。

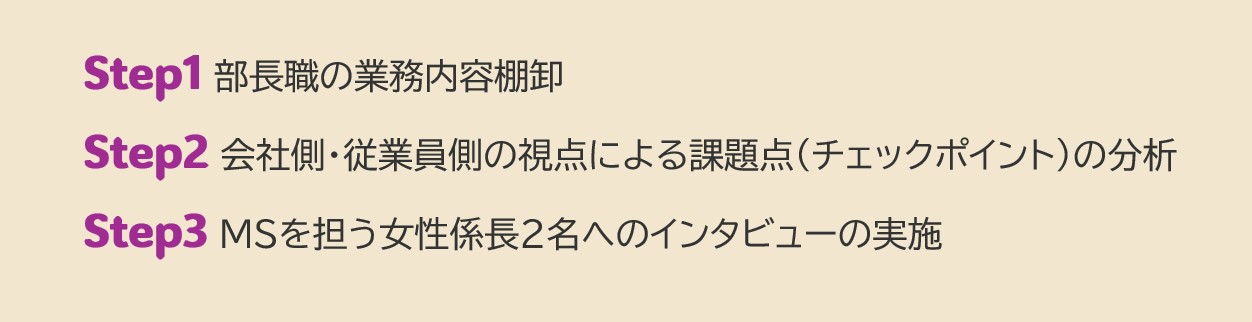

そこで、Cチーム全体として、この企業のMS導入を事例として研究すべく、3つのステップを作り、MSの具体的導入への道筋を立てました。

Step1では、部長職の業務内容棚卸を実際にXさんが行っている業務を以下の6項目に分類しました。

1)部門の戦略策定と実行

2)予算管理

3)スタッフマネジメント

4)業績の評価と改善

5)社内外の調整

6)突発的問題解決

これらの業務をどのように分担するか、または分担せずに一緒に担うかは、係長Aさん・Bさんの希望や適性を考慮しつつ、実際に運用しながら調整していく必要がありそうです。

Step2の会社側・従業員側の視点による課題点の分析では、AIの力も借りながら、会社側の視点は「組織文化・慣習」「コスト・効率」など4つの大項目・16の小項目に分類。従業員側の視点は「個人の評価・キャリア」「人間関係・チームワーク」など同じく4つの大項目・16の小項目に分類し、予見しうる問題点や課題点が解決できそうか否かを一つ一つ検証しました。

会社側の課題点は、組織で仕組みや制度を作ることによって解決できそうですが、従業員側の視点は実際にMSを実行するメンバーにヒアリングしてみないと分からないということで、係長Aさん・Bさんにインタビューをしてみました。

Step3のインタビューでは、主に「人間関係」と「評価」の2つに懸念点がある、という意見が出ました。

「人間関係」については、2人はMSをしていくうえで相性は良いのか? そして、万が一MSの結果が思わしくなくシェアリングを解消した際、その後も同僚として続く人間関係が心配だ、というものでした。

また、「評価」については、一方が時短勤務、一方がフルタイム勤務であるため、そもそも賃金ベースに差がある2人が同一業務をシェアリングすること自体に違和感がある。さらに、賃金ベースを合わせた場合にはフルタイム勤務者に不公平感が募る、という指摘でした。

そもそも複雑で、誰もが納得することが難しい「人間関係」と「評価」は、マネジメントシェアリングという新たな制度を導入することで、さらに複雑さが増す懸念があることが分かりました。同時に、マネジメントという業務を投入時間で評価するのか、アウトプットで評価するのか、という本質的な問いを突き付けられたようにも思います。さらに言えば、マネジメントだけでなく、担当者の業務についても同じことが問われてきます。

いずれにせよ、MS導入に向けて、まずは組織の制度、働き方、マネジメント人材の育成が必要ということで、通信機能を持つノートパソコンや会社携帯を支給し、在宅勤務を促進することにしました。両名は人材開発・組織開発に関する資格取得や学校への通学など、人事のプロフェッショナルとしてのキャリア構築に向けて前向きに取り組んでいるようです。

在宅勤務の奨励を進めている背景には、前述した「仕事の評価を投入時間でなくアウトプットで行う(評価者も被評価者も)」という風土を根付かせたいというXさんの強い思いがあります。MS導入は当該部署のマネジメントだけでなく、会社全体の風土にも影響していく象徴的な事例だと私も強く感じました。MS導入は、属人的で古い価値観によるマネジメントを変革していく一つのトリガーになりうるでしょう。

そして、社内の調整を進め、2026年4月から将来の制度化に向けて、できることからトライアルでのオペレーションを目指しているとのことです。

以上がCチームの研究発表となりました。

こちらのチームの事例は、まさに我々がこの「マネジメントシェアリング研究会」で検証したいと思っていた、MS導入に向けた懸念点の検証を3つのStepを踏みながら実証してくれているので、非常に参考になります。来年4月のトライアルでも、オペレーション導入に向けてさらにどのような調整をするのか、また実際に運用が始まったらどのような課題点が見つかるのか、引き続き研究を続けていただきたいです。

Cチームが作成したMS導入にあたってのチェックリストは広く開示し、皆さんにも活用していただきたいと思っています。関心のある方は、こちらの問い合わせ先へご連絡ください。そして、この事例を並行展開できる企業がたくさん現れ、日本のマネジャーがイキイキ・ワクワク働けることを願っています。